Demokratie macht zufrieden, das zeigt die Glücksforschung immer wieder. Offenbar fühlen wir uns bes- ser, wenn wir die Möglichkeit haben, politisch mitzugestalten. Dennoch haben Bewegungen und eine Par- tei Zulauf, die langfristig überhaupt kein Interesse daran haben, mög- lichst vielen, verschiedenen, Men- schen ein Mitspracherecht zu ge- währen. Wie kann das sein?

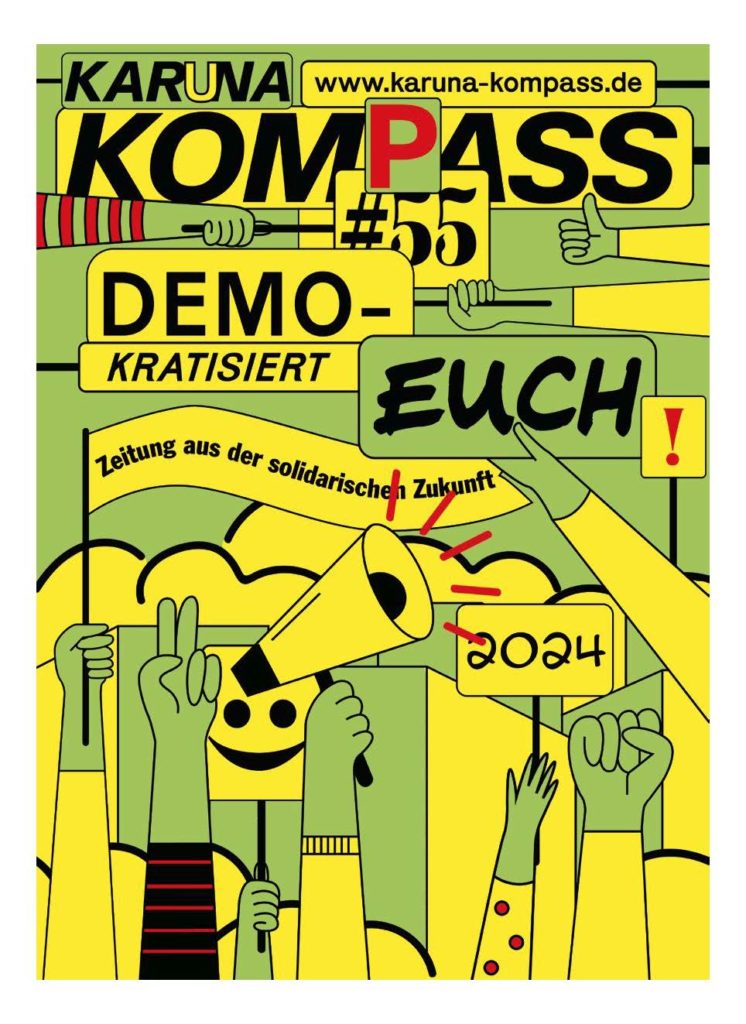

Lese mehr im KARUNA Kompass: Jetzt auf den Straßen in Berlin!

…. schreibe den KARUNA Kompass Community-Blog mit!